Taolagnaro

Localisation

Fort Dauphin, Tolagnaro

Le Pic Saint-Louis (529 m d’altitude)

Rescapée d’un naufrage, la colonie était composée de quelques dizaines d’individus. Elle se réfugia sur la petite île baptisée alors “Santa Cruz”. Isolés et attendant de pouvoir regagner leur pays d’origine, les naufragés bâtirent un fort afin de se protéger des menaces des populations locales. Malgré cela, la totalité de la colonie fut massacrée en 1535. En 1616, une mission portugaise de la “Compagnie de Jésus” tenta de s’installer sur l’île de Santa Cruz, mais le roi de l’époque, un certain Tsiambany s’y opposa. Les Jésuites abandonnèrent l’île en avril 1617.

La baie de Ranofotsy (40 km)

La forêt primaire prend le dessus avec de très belles fougères arborescentes et ses enchevêtrements de végétaux. La piste se termine en cul de sac, en pleine forêt de montagne.

Au mois de mars de l’année 1642, Pronis et Foucquenbourg, accompagnés de douze colons, quittaient Dieppe à bord du navire Saint-Louis. Leur but était de fonder un établissement à Madagascar sous couvert de la Société de l’Orient. Le voyage fut sans encombre et le Saint-Louis débarqua ses passagers à la pointe Sainte Luce après avoir reconnu les sites de la baie d’Antongil ainsi que l’île Sainte Marie.

La jeune colonie comprenait peu après huit naufragés français ajoutés aux soixante dix colons envoyés à bord du Saint-Laurent par la Société de l’Orient, et enfin, l’équipage du Saint-Louis qui s’échoua sur un récif lors de son retour pour la France. Le choix de Sainte-Luce ne fut pas une réussite, la région insalubre en raison des lagunes et des marécages entraîna au bout d’un mois seulement, la mort de vingt sept français pris par les fièvres ! Aussi, Pronis rechercha-t-il un meilleur emplacement et transféra la colonie sur la presqu’île de Tholongar à la fin de l’année 1643. On bâtit alors le Fort, qui n’était au début qu’une construction sommaire entourée d’une palissade en bois. Il fut alors baptisé “Fort-Dauphin” en hommage au prétendant à la couronne du Royaume de France, Louis XIV. En 1668, Souchu de Rennefort décrivit dans son récit “Histoires des Indes Orientales” : “… Le Fort-Dauphin” a été dessiné carré par celui qui l’a commencé.

Il y a deux bastions qui commandent le Port sur le coté Nord, l’enceinte du reste était formé de pieux de la grosseur du bras lorsque nous l’occupâmes, et la symétrie contrainte à 50 pieds de long et 26 de large, la principale porte regarde l’occident et voit devant elle une petite prairie et un agréable paysage, l’autre opposée, regarde l’Orient et la mer…”

La jeune colonie comprenait peu après huit naufragés français ajoutés aux soixante dix colons envoyés à bord du Saint-Laurent par la Société de l’Orient, et enfin, l’équipage du Saint-Louis qui s’échoua sur un récif lors de son retour pour la France. Le choix de Sainte-Luce ne fut pas une réussite, la région insalubre en raison des lagunes et des marécages entraîna au bout d’un mois seulement, la mort de vingt sept français pris par les fièvres ! Aussi, Pronis rechercha-t-il un meilleur emplacement et transféra la colonie sur la presqu’île de Tholongar à la fin de l’année 1643. On bâtit alors le Fort, qui n’était au début qu’une construction sommaire entourée d’une palissade en bois. Il fut alors baptisé “Fort-Dauphin” en hommage au prétendant à la couronne du Royaume de France, Louis XIV. En 1668, Souchu de Rennefort décrivit dans son récit “Histoires des Indes Orientales” : “… Le Fort-Dauphin” a été dessiné carré par celui qui l’a commencé.

Il y a deux bastions qui commandent le Port sur le coté Nord, l’enceinte du reste était formé de pieux de la grosseur du bras lorsque nous l’occupâmes, et la symétrie contrainte à 50 pieds de long et 26 de large, la principale porte regarde l’occident et voit devant elle une petite prairie et un agréable paysage, l’autre opposée, regarde l’Orient et la mer…”

De 1643 à 1674, le Fort fut occupé malgré les nombreuses difficultés liées à l’isolement, aux mésententes entre colons, aux luttes contre les populations Anosy. C’est d’ailleurs la tribu Tanosy qui, ayant déjà marqué son hostilité envers les Portugais et les Hollandais un siècle plus tôt, chassa les Français au mois d’août 1674. Ceux qui n’avaient pas été massacrés se réfugièrent dans le fort pour soutenir un siège héroïque. Le 8 septembre apparut en rade le navire “Blanc Pigeon” qui sauva le reste de la colonie.

Par la suite, le site de Fort-Dauphin et sa région furent fréquentés par bon nombres de navires qui se ravitaillaient avec le consentement du roi Tanosy. Parmi eux, de nombreux pirates qui trouvaient là une relâche salutaire. En 1766, une nouvelle tentative d’installation française sur la côte Sud-Est amena le comte de Maudave à débarquer à Fort-Dauphin.

L’accueil de la population locale fut chaleureux, l’entreprise connut des débuts prometteurs dans l’organisation d’une base commerciale, malgré la faiblesse des moyens engagés. Pourtant en 1770, l’administration centrale de la marine, mal informée, décida d’interrompre son implantation à Fort-Dauphin.

.jpg)

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, Fort-Dauphin restera une base commerciale privilégiée et assidûment fréquentée par l’ensemble des flottes navigant dans l’océan Indien.

Par la suite, le site de Fort-Dauphin et sa région furent fréquentés par bon nombres de navires qui se ravitaillaient avec le consentement du roi Tanosy. Parmi eux, de nombreux pirates qui trouvaient là une relâche salutaire. En 1766, une nouvelle tentative d’installation française sur la côte Sud-Est amena le comte de Maudave à débarquer à Fort-Dauphin.

L’accueil de la population locale fut chaleureux, l’entreprise connut des débuts prometteurs dans l’organisation d’une base commerciale, malgré la faiblesse des moyens engagés. Pourtant en 1770, l’administration centrale de la marine, mal informée, décida d’interrompre son implantation à Fort-Dauphin.

.jpg)

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, Fort-Dauphin restera une base commerciale privilégiée et assidûment fréquentée par l’ensemble des flottes navigant dans l’océan Indien.

Etienne de Flacourt, travaillant alors pour le compte de l’Orient, gouverna à Fort-Dauphin de 1648 à 1654. Il laissa de nombreux écrits à travers sa relation de voyage et ses études, qui l’amenèrent à découvrir de nombreux aspects du pays. C’est un des plus anciens documents qui englobe la géographie, l’ethnographie, l’étude de la faune et de la flore… (Histoire de la Grande Isle de Madagascar. Paris 1658, et dictionnaire de la langue de Madagascar).

Industries (huilerie, savonnerie, tissage, tannerie, mines, bois), élevage (zébus, chèvres, moutons). Cultures (sisal, pois du cap, haricot), Pêche (pêche à la langouste). Tourisme.

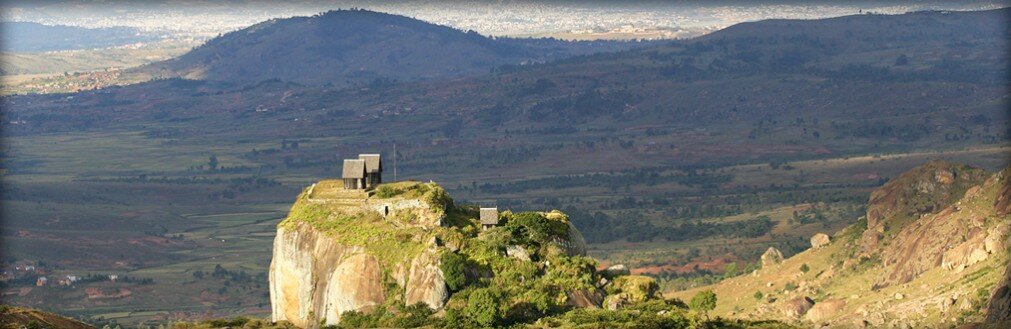

Le Pic Saint-Louis (529 m d’altitude)

Point de vue unique qui domine l’ensemble de la région et la presqu’île de Fort-Dauphin. Du sommet, on peut apercevoir d’est en ouest, Sainte Luce, les Iles Lokaro, la pointe Evatra, l'anse Dauphine, la pointe Libanona, la fausse baie des Galions, le cap Ranavalona, le lac Andriambe...

Accès : deux sentiers mènent au sommet. Le premier au départ de l'usine SIFOR, (les taxi-brousses peuvent vous y déposer), c'est le chemin le plus court, mais évidemment le plus raide (ascension en 1 h 30 env.). La deuxième possibilité démarre à Marillac et l'on emprunte le chemin des crêtes (2 à 3 h de marche). Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux être accompagné par des guides habilités.

Le Fort Flacourt

Porte d’entrée datant de 1643 construite sous Flacourt, par laquelle on accède dans l’enceinte principale. Un chemin de ronde datant du XVIIIe siècle se trouve à gauche d’un promontoire. Au-delà de la porte du fond, la vue s’étend jusqu’à la Pointe d’Itaperina. Il subsiste les restes d’un bastion de l’enceinte érigée par le comte de Maudave qui fut gouverneur de Fort Dauphin de 1768 à 1770. Restauré dans les années 1950, le bastion contient trois canonnades (canons de navires). En empruntant le chemin de ronde par la droite, on distingue en contre-bas les ruines du fortin Sud-Est. Un projet est en cours pour la création d’un musée historique de l’Anosy et la réhabilitation des batiments existants.

La Réserve de Nahampoana (7 km au nord de Fort Dauphin)

Après avoir emprunté une petite route pleine de charme bordée de cases traditionnelles, la réserve de Nahampoana se laisse découvrir en toute tranquilité mettant en évidence la richesse d’une faune et d’une flore typique du Sud malgache, mais aussi importée du monde. Car l’origine de cette réserve est une ancienne station d’acclimatation créée dès le début de la colonisation pour intégrer de nouvelles espèces de plantes à Madagascar. Les espèces endémiques se sont bien entendue développées et forment aujourd’hui un merveilleux jardin maitrisé par endroits et sauvage et naturel dans d’autres.

.png)

On découvrira de nombreuses espèces de lémuriens, de reptiles et d’oiseaux. On y observera le palmier trièdre unique au monde (Dypsis decary). Une ballade à pied de quelques heures nous transportera vers des cascades et une piscine naturelle. Une petite rivière ceint la réserve que l’on peut découvrir également par barque au milieu d’une végétation humide.

.png)

On découvrira de nombreuses espèces de lémuriens, de reptiles et d’oiseaux. On y observera le palmier trièdre unique au monde (Dypsis decary). Une ballade à pied de quelques heures nous transportera vers des cascades et une piscine naturelle. Une petite rivière ceint la réserve que l’on peut découvrir également par barque au milieu d’une végétation humide.

Visites guidées tous les jours.

Entrée payante (50 FRF env.)

Le Lac Vinanibe

Situé à 8 km de Fort Dauphin, au détour d’un chemin après quelques km de piste, un lac immense, bordé par un village de pêcheurs, s’offre aux amateurs de glisse (windsurf, flysurf) ou amoureux de calme et de nature. Une succession de bras de rivière s’étirant le long de la côte et une magnifique plage de sable blanc encore vierge finissent par poser le décor.

La zone bénéficie de conditions de navigation idéales pour tous niveaux, du débutant au chasseur de vagues. Les alizées du Nord-Est soufflent de juillet à janvier avec des pointes en septembre octobre. De nombreuses activités nautiques et terrestres sont proposées. Il existe une infrastructure d’accueil (restauration et bar) et un matériel neuf haut de gamme. Des possibilités de trips windsurf, flying surf à travers la région, excursions à pied, en bateau, en 4x4... Le transfert au centre nautique est assuré à partir de l’hôtel Le Dauphin.

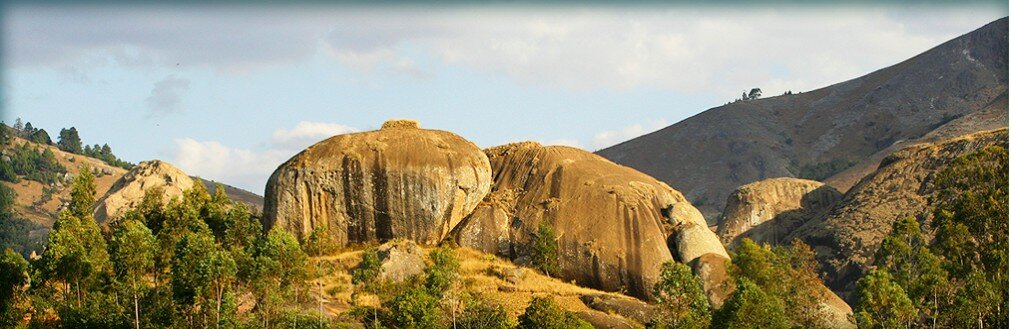

Le Fort des Portugais (10 km à l'ouest de Fort Dauphin)

Le Fort des Portugais ou “Tranovato” est la plus ancienne construction édifiée par les Européens à Madagascar. Témoignage d’une présence portugaise qui remonte à l’année 1504.

Rescapée d’un naufrage, la colonie était composée de quelques dizaines d’individus. Elle se réfugia sur la petite île baptisée alors “Santa Cruz”. Isolés et attendant de pouvoir regagner leur pays d’origine, les naufragés bâtirent un fort afin de se protéger des menaces des populations locales. Malgré cela, la totalité de la colonie fut massacrée en 1535. En 1616, une mission portugaise de la “Compagnie de Jésus” tenta de s’installer sur l’île de Santa Cruz, mais le roi de l’époque, un certain Tsiambany s’y opposa. Les Jésuites abandonnèrent l’île en avril 1617.

Accès : C'est par une piste sablonneuse que l'on atteind les rives du lac Andriambe dont les eaux communiquent avec l'océan.

Les Malgaches appellent cet endroit “Ambinanibe”, c'est à dire la grande passe. Puis il faut emprunter la rivière Efaho (autrefois appellée Fanjahitra) bordée de marécages et de rizières. On arrive ainsi à l'île de Santa Cruz, après avoir navigué durant 3 km env.

Nota : Ce site privé est soumis à une autorisation d’accès délivré par les “Tour Service” des hôtels du groupe S.H.T.M. (Dauphin, Galion, Miramar...)

La baie de Ranofotsy (40 km)

C’est le 18 octobre 1613 que le navire portugais “Nossa Senora Da Esperanca” jeta l’ancre dans la baie protégée de Ranofotsy, du nom du cours-d’eau qui s’y jette. Selon la tradition, le lieu est baptisé du Saint du jour de la découverte, et la baie portera alors le nom de Saint Luc ou Sainte Luce.

Prendre la RN 13 en direction d’Ambovombe, jusqu’au village de Manambaro

(23 km), puis une piste assez difficile (4 X 4 conseillé) qui aboutit au village de l’Italy et à la baie de Ranofotsy. Site agréable avec une belle plage de sable fin.

Les criques de Lokaro (40 km env. Nord-Est)

Site idyllique. Idéal pour la baignade et la plongée sous-marine. Nombreux îlots dont celui de Sainte Claire à proximité. Découverte des plantes carnivores : les népenthes.

-Accès : en bâteau ou en pirogue, à partir du lac de Lanirano, à travers les “Aroyos” (bras de rivière) qui pénètrent au cœur d'une végétation aquatique faite de pandanus, de ravenala et autres arums. Au fil de l'eau, on rencontre de nombreuses espèces d'oiseaux et des pêcheurs sur leur pirogue. Les aroyos débouchent sur le lac Ambavarano et l'on peut débarquer à proximité du petit village de pêcheurs d'Evatra. Ensuite un périple à pied de 2 heures permet d'atteindre par un sentier panoramique, longeant la côte, la baie de Lokaro.

Sainte-Luce (Village de Maniafiafy - 64 km)

Sainte-Luce associe la beauté sauvage à l’histoire car c’est à cet endroit que débarquèrent en 1638 les premiers Français du navire le Saint-Alexis, commandé par François Cauche. Pour s’y rendre, prendre la route côtière en direction de Manantenina. Après avoir dépassé le village de Mahatalaky de 4 km, emprunter la piste sur votre droite qui vous mènera après 11 km jusqu’à l’océan Indien. La piste présente quelques passages difficiles et traverse un paysage luxuriant peuplé de népenthes ou plantes carnivores. Le village de Sainte Luce ou “Maniafify” est situé au milieu de filaos et de cocotiers, bordé d’une magnifique plage. On se prend alors à rêver aux fameux galions qui vinrent y mouiller, il y a plusieurs siècles.

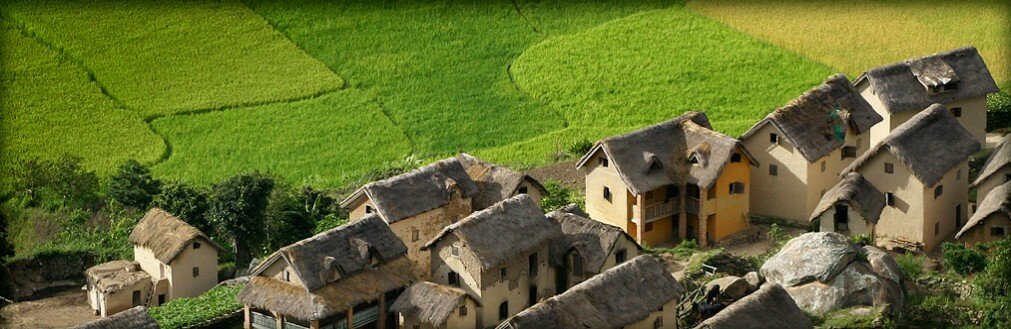

Piste de montagne entre Ifarantsa et Ranomafana

A partir de Fort-Dauphin, prendre la route en direction d’Ambovombe. Au PK 13, tourner à droite vers Ifarantsa que l’on atteint après 11 km. On découvre alors un relief montagneux et une végétation verdoyante en traversant une partie du pays Anosy.

On remarquera plusieurs pierres levées et de charmants villages caractérisés par des cases construites sur pilotis. Le ravenala ou

arbre du voyageur est très répandu.

La forêt primaire prend le dessus avec de très belles fougères arborescentes et ses enchevêtrements de végétaux. La piste se termine en cul de sac, en pleine forêt de montagne.

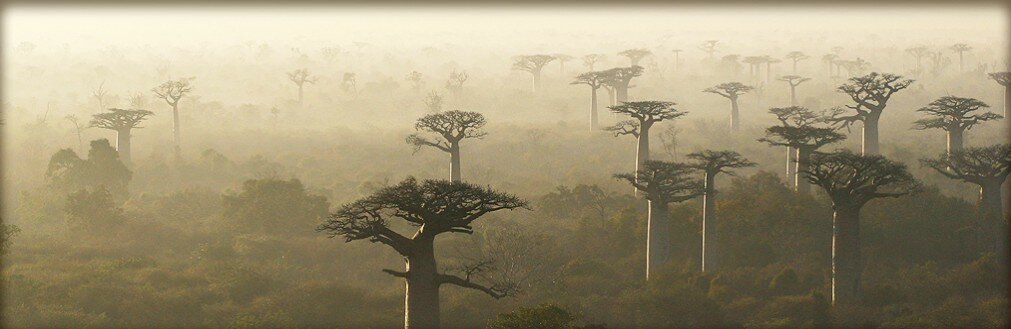

La vallée de la Mandrare

Immenses plantations de Sisal (Agave sisalana perrine, plante originaire d’Amérique Latine) aux rangées rectilignes qui s’étendent à perte de vue.

Le Lac Anony

Dans la petite ville d'Amboasary-Sud, on emprunte une piste qui traverse durant une dizaine de kilomètres d'immenses plantations de sisal. Situé à proximité de l'océan, le lac Anony est un site de toute beauté. Plages de sable blanc, bordée de filaos, pirogues et scènes de pêches dans ses eaux saumâtres.